이집트 중왕국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

이집트 중왕국은 기원전 2134년부터 기원전 1782년까지 이집트를 통치한 시대로, 제11왕조의 멘투호테프 2세가 통일하면서 시작되었다. 제12왕조는 아메넴헤트 1세가 개창하였으며, 중앙 집권 체제를 강화하고 파이윰 지방의 간척 사업, 누비아 정복 등을 통해 번영을 이루었다. 중왕국 시대에는 행정 체계가 정비되고, 문학, 예술 분야에서 다양한 작품들이 제작되었다. 특히, 문학에서는 고전 작품들이 탄생했으며, 예술에서는 조각과 건축이 발전했다. 그러나 제13왕조 이후 왕권이 약해지면서 이집트의 통일은 붕괴되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 이집트 중왕국 - 원시 시나이 문자

원시 시나이 문자는 이집트 상형 문자에서 파생된 초기 셈어 문자로, 기원전 19세기에서 16세기 사이 시나이 반도와 이집트 지역에서 사용되었으며, 이후 여러 문자의 기원이 되어 알파벳 발달에 중요한 역할을 한다. - 기원전 17세기 이집트 - 이집트 제13왕조

이집트 제13왕조는 기원전 1803년부터 1649년까지 이집트를 통치했으나 권력 약화와 힉소스 침입으로 멸망한 왕조로, 짧은 통치의 왕들이 많아 혼란스러운 시기로 여겨지나 중앙 정부는 유지되었던 시기이다. - 기원전 17세기 이집트 - 이집트 제16왕조

이집트 제16왕조는 고대 이집트 제2중간기에 존재했으며, 힉소스 제15왕조에 종속되었거나 테베를 중심으로 독립적인 왕조였을 가능성이 제기되고, 통치자 목록과 연대에 대한 학설이 분분하며, 힉소스와의 전쟁과 기근 속에서 존속하다가 멸망한 것으로 추정된다. - 기원전 19세기 이집트 - 이집트 제12왕조

이집트 제12왕조는 기원전 1991년부터 기원전 1782년까지 이집트를 통치한 왕조로, 중왕국의 절정기를 이루며 누비아와 레반트 지역으로 영토를 확장하고 파이윰 지역의 농업 개발을 통해 번성하다가 쇠퇴하여 제13왕조에 의해 멸망했다. - 기원전 19세기 이집트 - 이집트 제13왕조

이집트 제13왕조는 기원전 1803년부터 1649년까지 이집트를 통치했으나 권력 약화와 힉소스 침입으로 멸망한 왕조로, 짧은 통치의 왕들이 많아 혼란스러운 시기로 여겨지나 중앙 정부는 유지되었던 시기이다.

2. 정치사

제6왕조 말기, 멤피스 중심의 고왕국 권력이 약화된 후 이집트는 제1중간기라 불리는 혼란기를 겪었다.[106] 이 혼란은 기원전 2040년경 상이집트 테베를 기반으로 한 제11왕조의 파라오 멘투호테프 2세가 이집트 전역을 다시 통일하면서 끝났다.[106][5] 이 통일로 이집트 중왕국 시대가 시작되었으며, 멘투호테프 2세는 중왕국의 창시자로 여겨진다.[6] 제11왕조는 옛 수도 멤피스가 아닌 테베를 중심으로 세워졌기 때문에, 이후 테베의 정치적 중요성이 커졌다.[107] 멘투호테프 2세와 그의 후계자들은 누비아와 시나이 반도에 대한 영향력을 회복하고 파라오의 권위를 다시 세우려 노력했다.[7][8] 그러나 제11왕조 말기에는 왕위 계승을 둘러싼 혼란이 있었던 것으로 보이며, 왕족 출신이 아닌 재상 아메네므햇이 아메넴하트 1세로 즉위하여 제12왕조를 열었다.[13]

제12왕조는 이집트 중왕국의 황금기로 평가받는다. 아메넴하트 1세는 잇타위에 새로운 수도를 건설하고[19] 왕위 계승 안정을 위해 아들 세누스레트 1세를 공동 통치자로 임명하는 제도를 도입했다.[24] 이 시기 파라오들은 누비아 남부까지 영토를 확장하고[28] 요새를 건설하여 국경 방어를 강화했으며,[16] 파이윰 지역의 대규모 관개 사업[38] 등을 통해 경제적 번영을 이루었다. 특히 세누스레트 3세는 강력한 군사 활동[41]과 함께 행정 개혁을 단행하여 중앙 집권 체제를 강화하고 지방 세력가(노마르크)들의 힘을 약화시켰다.[51] 아메넴헤트 3세 통치기에 중왕국의 경제력은 정점에 달했다.[56]

중왕국 시대에는 제1중간기 동안 약화되었던 중앙 행정 체계를 재건하려는 노력이 이루어졌다. 파라오를 정점으로 재상, 재무관(인장 관리관), 총집사(토지 관리관) 등 주요 관직이 다시 정비되었고,[74][75] 세누스레트 3세 대에는 이집트를 3개의 행정 구역('와레트')으로 나누어 통치하는 등 중앙 정부의 권한이 강화되었다.[76]

그러나 제12왕조 말기, 아메넴헤트 4세와 여성 파라오 소베크네프루를 거치며 왕조의 힘은 쇠퇴하기 시작했다. 소베크네프루 사후 후계자 없이 왕위 계승에 혼란이 발생하면서 제13왕조가 시작되었다.[63][64] 제13왕조 초기에는 짧은 기간 재위하는 왕들이 연이어 등장하는 불안정한 시기가 이어졌으나,[67] 이후 네페르호텝 1세와 소베크호텝 4세 등 비교적 강력한 파라오들이 등장하여 잠시 안정을 찾는 듯했다.[69] 하지만 이 시기 델타 지역의 크소이스와 아바리스 등지에서 지방 세력이 자립하기 시작했고(이집트 제14왕조, 힉소스), 제13왕조 후반으로 갈수록 파라오의 통치력은 상이집트 지역에 국한되었다.[72] 결국 이집트는 다시 분열되어 제2중간기로 접어들게 되었다.[73]

2. 1. 제11왕조 (기원전 2134년 ~ 기원전 1991년)

고대 이집트 제1중간기 말, 약화된 파라오의 권력 아래 이집트는 분열되어 있었다.[3] 이 시기에는 북부의 헤라클레오폴리스를 중심으로 한 제10왕조와 남부 테베를 기반으로 한 제11왕조가 이집트의 패권을 두고 경쟁했다.[4][108][109] 테베의 제11왕조는 원래 나일강 상류 지역인 상이집트의 제후 세력이었으며, 남쪽으로는 제1 폭포에서 북쪽으로는 상이집트 제10주까지만 영향력을 행사했다.[4]

이 분열은 기원전 2055년경 테베의 왕위에 오른 멘투호테프 2세에 의해 종결되었다.[5] 그는 즉위 14년차에 티니스 주에서 일어난 반란을 계기로 헤라클레오폴리스를 공격했으며, 큰 저항 없이 승리했다.[4] 제10왕조 세력을 몰아낸 멘투호테프 2세는 이집트 전역에 대한 통치권을 확립하기 시작했고, 즉위 39년차에 통일을 완성했다. 이로써 제1중간기의 혼란이 끝나고 이집트 중왕국 시대가 시작되었으며, 멘투호테프 2세는 중왕국의 창시자로 여겨진다.[6][106] 그는 옛 수도 멤피스가 아닌 테베를 중심으로 통일 왕국을 세웠고, 이는 이후 테베의 정치적 중요성을 높이는 계기가 되었다.[107]

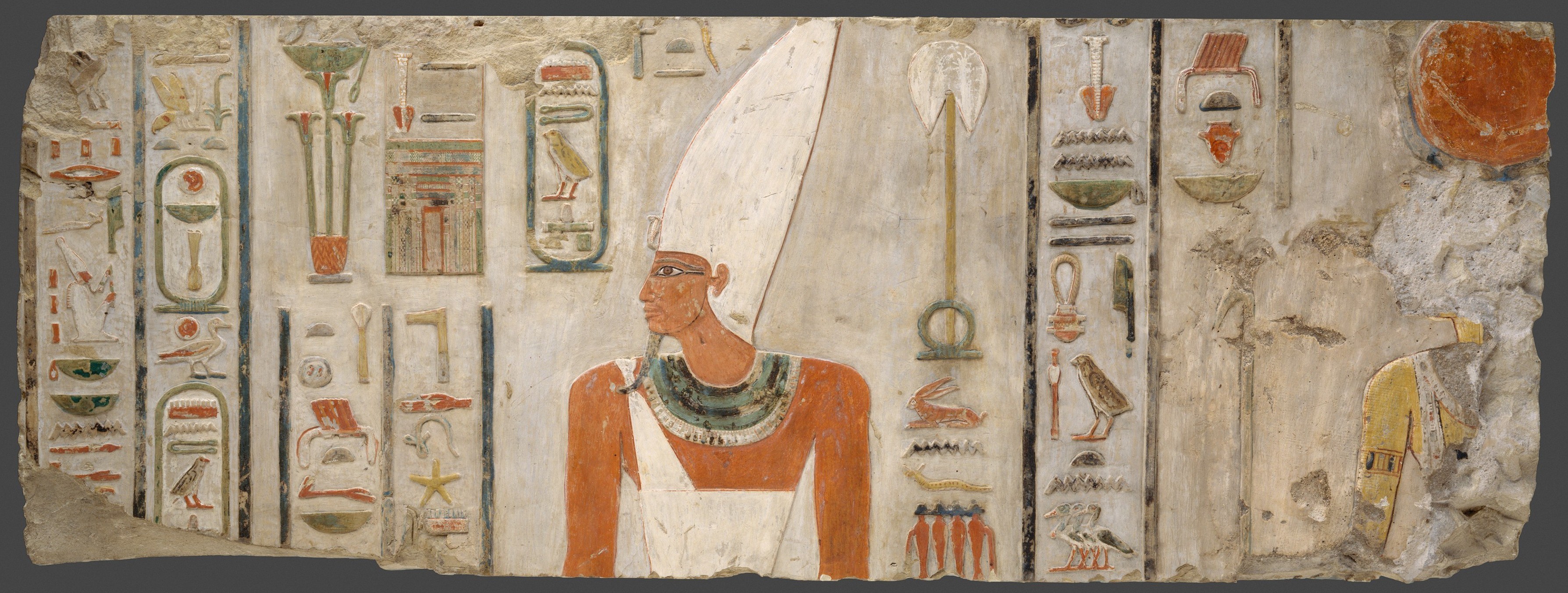

멘투호테프 2세는 강력한 중앙집권 정책을 추진하여 제1중간기 동안 강해진 지방 세력(노마르크)의 힘을 약화시키려 했다. 또한, 제1중간기 동안 이집트의 영향력에서 벗어났던 누비아 남부 지역(제2 폭포까지)에 원정을 보내 다시 복속시켰고, 시나이 반도에 대한 이집트의 지배권도 회복했다.[7] 그는 파라오의 권위를 높이기 위해 자신을 신격화하여 살아있는 신으로 묘사되도록 했으며, 아문 신과 민 신의 모습과 결합된 형태로 표현되기도 했다.[8] 그는 약 51년간 통치한 후 아들 멘투호테프 3세에게 왕위를 물려주었다.[7]

멘투호테프 3세는 약 12년간 통치했다. 그는 아버지의 뒤를 이어 이집트 전역에 대한 테베의 지배력을 공고히 했으며, 동쪽 국경인 델타 지역에 요새를 건설하여 아시아 지역의 위협에 대비했다.[7] 또한 홍해 연안의 와디 함마마트에서 배를 건조하여 푼트 지역으로 원정을 보냈는데, 이는 중왕국 시대 최초의 푼트 원정이었다.[9]

멘투호테프 3세의 뒤를 이은 파라오는 멘투호테프 4세였으나, 그의 이름은 고대 이집트의 왕 목록 대부분에서 누락되어 있다.[10] 토리노 왕 목록에는 멘투호테프 3세 이후 "7년간 왕이 없었다"고 기록되어 있기도 하다.[11] 그럼에도 불구하고 그의 통치는 와디 함마마트에서 발견된 비문들을 통해 확인된다. 이 비문들은 홍해 연안으로의 원정과 왕실 기념물 제작을 위한 석재 채취 활동을 기록하고 있다. 이 원정을 이끈 재상(vizier)은 아메네므햇이었는데, 그는 이후 제12왕조를 창건한 아메넴하트 1세와 동일 인물로 여겨진다.[12][13]

멘투호테프 4세가 왕 목록에서 빠진 점과 재상 아메네므햇이 다음 왕조를 연 점 때문에, 아메네므햇 1세가 왕위를 찬탈했을 것이라는 주장이 제기된다.[110][111][112] 당시의 구체적인 기록은 부족하지만, 제11왕조 말기에 내전이 있었을 가능성을 시사하는 정황 증거들이 있다. 예를 들어, 헤르모폴리스의 지방관 네흐리(Nehry)는 자신의 군대가 파라오의 군대로부터 공격받았으나 격퇴했다고 기록했으며, 아메네므햇 1세 시대의 관리였던 크눔호테프 1세는 상이집트를 평정하기 위한 함대에 참여했다고 주장했다.[14] 이러한 기록들은 왕위 계승을 둘러싼 무력 충돌이 있었음을 보여주는 증거로 해석되기도 한다.[14] 분명한 것은 아메네므햇 1세가 왕족 출신이 아니었음에도 불구하고 권력을 잡아 새로운 왕조를 열었다는 점이다.[13]

2. 2. 제12왕조 (기원전 1991년 ~ 기원전 1782년)

제12왕조부터 파라오들은 누비아인 부대를 포함한 잘 훈련된 상비군을 유지했다. 이 군대는 침략 방어 또는 나일 강이나 시나이 반도를 통한 원정을 위해 동원되는 더 큰 군대의 기반이 되었다. 그러나 중왕국 시대의 군사 전략은 기본적으로 방어적이었으며, 나일 강의 제1 급류, 델타 지방, 시나이 지협에 요새가 건설되었다.[16]

아메넴헤트 1세는 통치 초기에 제11왕조 동안 상대적으로 소외되었던 델타 지방에서 군사 작전을 수행해야 했다.[17] 그는 또한 동쪽 델타 지역에 '통치자의 성벽'을 건설하여 이집트와 아시아 사이의 방어를 강화했다.[18] 이러한 지속적인 불안에 대응하여 아메넴헤트 1세는 이집트 북부에 새로운 수도를 건설했는데, 이는 '아메넴헤트 잇 타위(Amenemhet It Tawy)' 즉 '두 땅의 정복자 아메넴헤트'로 알려져 있다.[19] 이 수도의 정확한 위치는 알려지지 않았으나, 현재의 엘리시트(el-Lisht) 근처 파라오 묘역과 가까운 곳으로 추정된다.[20] 아메넴헤트 1세는 선대 파라오 멘투호테프 2세처럼 선전을 통해 자신의 권위를 강화하려 했다.[21] 특히 네페르티의 예언(Prophecy of Neferty)은 이 시기의 작품으로, 고왕국 시대 사제의 예언 형식을 빌려 수 세기 혼란 끝에 이집트 남쪽에서 일어나 왕국을 회복할 왕, 즉 아메넴헤트 1세를 예언하는 내용을 담고 있다.[20]

선전에도 불구하고 아메넴헤트 1세는 고왕국 파라오들이 누렸던 절대 권력을 갖지는 못했다. 이집트 제1중간기 동안 각 주의 통치자인 주목(nomarch)들은 상당한 권력을 축적했다. 이들의 지위는 세습되었고, 일부는 이웃 주의 주목들과 혼인 동맹을 맺기도 했다.[22] 아메넴헤트 1세는 자신의 지위를 강화하기 위해 토지 등록을 실시하고, 주의 경계를 조정하며, 공석이 된 주목 자리에 직접 인물을 임명하는 등 중앙 집권을 시도했지만, 자신의 통치를 지지하는 주목들을 달래기 위해 주목 제도를 어느 정도 용인했다.[23] 이로 인해 중왕국은 이전이나 이후 시대보다 더 봉건적인 성격을 띠게 되었다.[24]

통치 20년차에 아메넴헤트 1세는 아들 세누스레트 1세를 공동 통치자로 임명했다.[24] 이는 중왕국과 신왕국 시대에 왕위 계승을 안정시키기 위해 반복적으로 사용된 제도의 시작이었다. 아메넴헤트 1세는 통치 30년차에 궁중 음모로 살해된 것으로 추정된다. 당시 리비아 침입자들과 싸우고 있던 세누스레트 1세는 급히 수도 잇타위로 돌아와 정부를 장악했다.[25] 세누스레트 1세는 아버지의 정책을 이어받아 주목을 직접 임명하고,[26] 이집트 전역의 종교 중심지에 건물을 세워 지역 사제들의 자치권을 약화시키려 했다.[27] 그의 통치 아래 이집트 군대는 남쪽으로 누비아의 제2 급류까지 진출하여 부헨(Buhen)에 국경 요새를 건설하고 하누비아(Lower Nubia) 전체를 이집트 식민지로 만들었다.[28] 또한 제2 급류에서 제3 급류 사이의 쿠시 땅과 사이 섬까지 통제력을 확장했으며, 그의 이름이 새겨진 가장 남쪽의 비문은 현대 돈골라 북쪽의 아르고 섬에서 발견되었다.[29] 서쪽으로는 오아시스에 대한 지배력을 강화하고, 동쪽으로는 시리아-가나안 지역의 우가릿(Ugarit)까지 교역 관계를 확대했다.[30] 세누스레트 1세는 통치 43년차에 아들 아메넴헤트 2세를 공동 통치자로 임명하고 사망했다.[31]

아메넴헤트 2세의 통치는 대체로 평화로웠던 것으로 여겨져 왔지만, 그의 'genut', 즉 일기장의 기록은 그러한 평가에 의문을 제기한다.[36] 토드와 멤피스의 사원 벽에 보존된 이 기록들에는 특정 시리아-가나안 도시들과의 평화 조약과 다른 도시들과의 군사적 갈등에 대한 묘사가 포함되어 있다. 남쪽으로 아메넴헤트 2세는 하누비아를 통해 와와트(Wawat)을 시찰하는 원정대를 보냈다.[30] 아메넴헤트 2세가 전임자들의 주목 임명 정책을 계속하지는 않은 것으로 보이며, 다시 세습제가 되었다.[26] 푼트로의 또 다른 원정은 그의 통치 시대에 해당한다. 33년차에 그는 아들 세누스레트 2세를 공동 통치자로 임명했다.[37]

세누스레트 2세 통치 기간 동안 어떤 종류의 군사 활동에 대한 증거는 존재하지 않는다. 대신 세누세르트는 특히 파이윰 관개에 중점을 둔 것으로 보인다. 이 여러 세대에 걸친 프로젝트는 파이윰 오아시스를 생산적인 농경지로 바꾸는 것을 목표로 했다.[38] 세누세르트는 결국 나일 강과 파이윰의 주요 관개 수로인 바흐르 유세프(Bahr Yussef)의 합류 지점 근처 엘라훈(el-Lahun)에 자신의 피라미드를 세웠다.[39] 그는 15년 동안만 통치했는데,[40] 이것이 그의 많은 건축물이 미완성인 이유를 설명한다.[38] 그의 아들 세누스레트 3세가 그를 계승했다.

세누스레트 3세는 전사 왕이었으며, 종종 직접 전장에 나섰다. 그의 즉위 6년차에 그는 제1 급류 주변의 고왕국 시대 운하를 준설하여 상누비아로의 이동을 용이하게 했다. 그는 이를 이용하여 즉위 6년, 8년, 10년, 16년차에 누비아에서 일련의 잔혹한 원정을 시작했다. 승리 후, 세누세르트는 이집트 정복지와 정복되지 않은 누비아 사이의 공식적인 경계를 셈나(Semna)에 설정하기 위해 전국에 걸쳐 일련의 거대한 요새를 건설했다.[41] 이러한 요새의 인원들은 수도로 현지 메드자이(Medjay) 원주민들의 움직임과 활동에 대한 정기적인 보고서를 보낼 책임이 있었으며, 일부는 살아남아 이집트인들이 남쪽 국경을 얼마나 엄격하게 통제하려 했는지 보여준다.[42] 메드자이는 배를 타고 국경 북쪽으로 들어갈 수 없었고, 가축과 함께 육로로 들어올 수도 없었지만, 현지 요새로 가서 무역하는 것은 허용되었다.[43] 그 후, 세누세르트는 19년차에 또 한 번의 원정을 보냈지만 나일 강 수위가 비정상적으로 낮아 배가 위험해짐에 따라 돌아왔다.[41] 북쪽으로는 세누세르트의 한 병사가 가나안, 아마도 세겜(Shechem)에 대한 원정을 기록하고 있는데, 중왕국 문헌에서 특정 가나안 지역에 대한 군사 원정에 대한 언급은 이것이 유일하다.[44] 비록 아시아인들에 대한 작전에 대한 다른 언급들이 있지만.[45] 이집트가 상누비아처럼 가나안을 통제하려고 했는지는 알 수 없지만, 당시의 많은 행정상의 인장들이 그곳에서 발견되었고, 이 시기에 북쪽으로의 활동 증가를 보여주는 다른 징후들도 있다.[46][47] 고왕국 때와 마찬가지로, 귀중한 목재로 유명한 비블로스(Byblos)와의 접촉이 특히 강했다.[48]

국내적으로 세누세르트는 지역 당국 대신 중앙 정부의 임명직에게 더 많은 권한을 부여한 행정 개혁으로 인정받고 있다. 이집트는 세 개의 '와레트(waret)' 또는 행정 구역으로 나뉘었다. 북쪽, 남쪽, 남쪽의 머리(아마도 하이집트, 상이집트의 대부분, 그리고 헤라클레오폴리스와의 전쟁 중 원래 테베 왕국의 노메)이다. 각 지역은 보고관, 제2 보고관, 어떤 종류의 의회(''Djadjat''), 그리고 하급 관리와 서기관들로 구성된 직원에 의해 관리되었다.[51] 노마르크들의 권력은 그의 통치 기간 동안 영구적으로 감소한 것으로 보이는데, 이는 중앙 정부가 마침내 그들을 진압했음을 시사하는 것으로 해석되지만, 세누세르트가 그들에 대해 직접적인 조치를 취했다는 기록은 없다.

세누세르트 3세는 전사 파라오로서 지속적인 유산을 남겼다. 그의 이름은 후대 그리스 역사가들에 의해 세소스트리스(Sesostris)로 헬레니즘화되었는데, 이 이름은 그 후 세누세르트와 몇몇 신왕국 전사 파라오들을 혼합한 이름으로 사용되었다.[52] 누비아에서는 세누세르트가 이집트 정착민들에게 수호신으로 숭배되었다.[53] 그의 통치 기간은 여전히 열린 질문이다. 그의 아들 아메넴헤트 3세는 세누세르트의 19년차 통치 후에 왕위에 올랐는데, 이는 널리 세누세르트의 가장 높이 증명된 연대기로 여겨진다.[54] 그러나 세누세르트의 장례 사원 건설 잔해에서 발견된 파편에 있는 39년차에 대한 언급은 그의 아들과의 긴 공동 통치의 가능성을 시사한다.[55]

아메넴헤트 3세의 통치는 중왕국의 경제적 번영의 절정이었다. 그의 통치는 이집트가 자원을 어느 정도 활용했는지가 주목할 만하다. 이전에는 단속적인 탐험대에 의해서만 사용되었던 시나이 반도의 광산 캠프는 주택, 벽, 심지어 현지 묘지의 건설로 입증된 바와 같이 반영구적으로 운영되었다.[56] 시나이 반도의 광산 탐험에 대한 25개의 별도 언급과 와디 함마마트의 탐험에 대한 4개의 언급이 있으며, 그중 하나에는 2천 명이 넘는 노동자가 있었다.[57] 아메넴헤트는 누비아에서 아버지의 방어 시설을 강화했고[58] 파이윰 간척 사업을 계속했다.[59]

45년간의 통치 후, 아메넴헤트 3세는 아메넴헤트 4세에게 왕위를 계승했고, 그의 9년간의 통치는 잘 알려져 있지 않다.[60] 분명 이때 왕조의 권력은 약해지기 시작했는데, 그 이유에 대해 여러 가지 설명이 제시되었다. 나일 강 홍수 수위에 대한 당대 기록은 아메넴헤트 3세 통치 말기가 가뭄이었음을 보여주며, 흉작이 왕조의 불안정을 초래했을 수 있다.[59] 또한 아메넴헤트 3세는 지나치게 긴 통치 기간을 가졌는데, 이는 계승 문제를 야기하는 경향이 있다.[61] 후자의 주장은 아메넴헤트 4세가 이집트 역사상 최초로 역사적으로 증명된 여성 파라오인 소베크네프루에게 왕위를 계승한 이유를 설명해줄 수 있다. 소베크네프루는 4년 이상 통치하지 않았고,[62] 상속인이 없었던 것으로 보이므로, 그녀가 죽자 12왕조와 중왕국의 황금기는 갑자기 끝났다.

2. 3. 제13왕조 (기원전 1782년 ~ 기원전 17세기)

제12왕조의 마지막 파라오 소베크네프루가 사망한 후, 왕위는 세켐레 쿠타위 소베크호텝에게 넘어갔을 가능성이 크다.[63][64] 그러나 이전 연구에서는 군대의 총감독관이었던 웨가프[65]가 다음 파라오가 되었다고 보기도 했다.[66] 이 시점부터 이집트는 약 10년에서 15년 동안 짧은 기간 재위한 왕들이 연이어 등장하는 혼란기를 맞이했다.[67] 고대 이집트 기록들은 이들을 이집트 제13왕조의 첫 번째 왕들로 분류하지만, 대부분의 제13왕조 왕들은 혈연관계가 없었기 때문에 '왕조'라는 표현이 정확하지 않을 수 있다.[68] 이 단명한 왕들의 이름은 일부 기념물과 벽화에서 확인되지만, 그들의 정확한 계승 순서는 토리노 파피루스를 통해서만 알 수 있으며, 이 기록조차 완전히 신뢰하기는 어렵다.[67]

초기 왕조의 혼란기 이후, 약 50년에서 80년 동안은 비교적 오래 통치하고 기록이 더 많이 남아있는 왕들이 등장했다.[67] 이 시기의 가장 강력한 왕은 네페르호텝 1세로, 그는 11년 동안 통치하며 상이집트, 누비아, 델타 지역을 효과적으로 통제했다.[69] 다만, 크소이스와 아바리스 지역은 예외였을 가능성이 있다.[70] 네페르호텝 1세는 심지어 비블로스 통치자의 종주권을 인정받았는데, 이는 제13왕조가 적어도 그의 통치 시기까지는 제12왕조의 권력 대부분을 유지했음을 보여준다.

제13왕조 어느 시점에 크소이스와 아바리스는 자치를 시작했다. 크소이스의 통치자들은 이집트 제14왕조를 세웠고, 아바리스의 아시아계 통치자들은 이집트 제15왕조의 힉소스가 되었다. 역사가 마네토에 따르면, 힉소스의 반란은 네페르호텝 1세의 후계자인 소베크호텝 4세 통치 기간에 일어났다고 하지만, 이를 뒷받침할 고고학적 증거는 아직 발견되지 않았다.[71] 소베크호텝 4세 다음으로는 단명한 소베크호텝 5세가 즉위했고, 그 뒤를 와히브레 이비아우와 메르네페레 아이가 이었다. 와히브레 이비아우는 10년, 메르네페레 아이는 23년 동안 통치하여 제13왕조 왕들 중 가장 긴 재위 기간을 기록했지만, 이 두 왕 모두 네페르호텝 1세나 소베크호텝 4세만큼 많은 기록을 남기지는 못했다. 그럼에도 불구하고, 그들은 하이집트의 일부 지역까지는 통치력을 유지했던 것으로 보인다. 그러나 메르네페레 아이 이후의 왕들은 이집트 남부 지역 외에는 그들의 이름이 새겨진 유물이 발견되지 않는다.[72] 이는 제13왕조 후기에 이르러 파라오의 권력이 상이집트에 국한되었음을 시사한다. 결국 이집트의 통일은 완전히 붕괴되었고, 중왕국 시대는 막을 내리고 제2중간기로 접어들게 되었다.[73]

3. 행정

제11왕조가 이집트를 재통일하면서, 제1중간기 동안 유명무실해졌던 중앙 집권적인 행정 체계를 다시 구축할 필요가 생겼다.[74] 이를 위해 과거 사용되지 않았던 관직에 인물들을 임명했는데, 그중 가장 높은 직책은 재상(vizier)이었다.[74] 재상은 파라오를 대신하여 정부의 일상적인 업무를 총괄하는 최고위 관리였다.[74] 재상의 역할은 매우 방대하여, 때로는 상이집트와 하이집트를 각각 담당하는 두 명의 재상을 두기도 했다. 중왕국 시대에 이것이 얼마나 일반적이었는지는 명확하지 않지만, 세누세르트 1세 통치 시기에는 분명히 두 명의 재상이 동시에 존재했다.[74]

다른 주요 중앙 관직으로는 국가 재정을 담당하는 '인장 관리관(Overseer of Sealed Goods)'과 왕의 총집사 역할을 하는 '토지 관리관(Overseer of the Estate)'이 있었다.[75] 이 두 직책과 재상, 그리고 왕의 개인 비서로 추정되는 '왕실 문서 서기(Scribe of the Royal Document)'는 당시 남겨진 기념물의 수로 미루어 볼 때 중앙 정부에서 가장 중요한 위치를 차지했던 것으로 보인다.[75] 또한, 본래의 의미를 잃고 명예직이 되었던 옛 왕국 시대의 여러 직책들이 다시 도입되었으며,[74] 제1중간기에 남용되었던 '엘리트 회원(Member of the Elite)' 칭호는 다시 고위 관리들만이 사용할 수 있게 되었다.[75]

이 기본적인 행정 구조는 중왕국 시대 내내 유지되었으나, 세누세르트 3세 치세에 중앙 정부의 중요한 개혁이 있었던 것으로 보인다. 그의 통치 시기 기록에 따르면, 상이집트와 하이집트는 각각 별도의 행정 구역인 '와레트(waret)'로 나뉘어 별도의 관리자에 의해 통치되었다. 이 시기의 행정 문서와 개인 비석에는 새로운 관료 직책들이 많이 등장하는데, 이는 중앙 정부의 규모가 확대되었음을 시사한다.[76] 왕궁의 행정은 정부의 다른 부서와 분리되었고, 군대는 총사령관의 지휘 아래 통합되었다. 다만, 이러한 직책들 중 일부는 이전부터 존재했을 수 있으며, 종교적인 이유로 장례 비석에 기록되지 않았을 가능성도 제기된다.[76]

지방 행정에서는 제1중간기 동안 각 노메(주)를 다스리던 노마르크(nomarch) 또는 "노메의 대족장(Great Chief of the Nome)"이라 불리는 세습 가문들이 강력한 권력을 누렸다.[77] 이들의 지위는 제5왕조와 제6왕조 시기에 지방 관리들의 권한이 한 개인에게 집중되면서 형성되었다.[77] 이 시기 지방 귀족들이 건설한 정교한 무덤들은 노마르크들이 축적했던 부와 권력을 보여준다.[77] 제1중간기 말에는 일부 노마르크들이 자신의 연호를 사용하여 비문을 남기는 등 사실상 독립적인 통치자처럼 행세하기도 했다.[74]

제11왕조가 권력을 잡고 이집트를 통일하기 위해서는 이러한 노마르크들의 권력을 억제할 필요가 있었다. 아메넴헤트 1세는 노메 대신 도시를 행정 중심으로 삼고, 주요 도시의 시장('하티아')만이 노마르크 칭호를 사용할 수 있도록 하는 조치를 취했다. 그럼에도 노마르크 칭호는 세누세르트 3세 시대까지 계속 사용되었고, 그들의 권력을 상징하는 화려한 무덤들도 이 시기 이후 갑자기 사라졌다.[78] 이를 두고 전통적으로는 세누세르트 3세가 노마르크 가문들을 적극적으로 억압했다고 해석해왔다.[79]

그러나 최근에는 다른 해석도 제시되고 있다. 데틀레프 프랑케(Detlef Franke)는 세누세르트 2세가 노마르크의 아들들을 수도에서 교육시켜 중앙 정부 관료로 임명하는 정책을 폈고, 이로 인해 많은 지방 가문들이 자연스럽게 후계자를 잃게 되었다고 주장한다. 또한 "노메의 대군주"라는 칭호는 사라졌지만, "사제 감독관(Overseer of Priests)"과 같은 노마르크의 다른 직함들은 여전히 세습되었다.[80][78] 따라서 강력한 노마르크 가문들이 완전히 제거된 것이 아니라, 국가의 행정 체계 속으로 흡수되었을 가능성도 제기된다.[78] 제12왕조 말기에 노마르크들의 대형 무덤 건설이 중단된 것은 사실이지만, 이는 중왕국 전체의 쇠퇴와 왕릉 건설 중단이라는 더 큰 맥락 속에서 이해될 수도 있다.[78]

4. 농업과 기후

고대 이집트 역사 전반에 걸쳐 나일강의 연례적인 범람은 주변 토지를 비옥하게 하여 농업과 식량 생산에 필수적인 역할을 했다. 이전 고왕국 시대의 붕괴 원인 중 하나로 낮은 범람 수위로 인한 기근이 지목되기도 한다.[82]

그러나 중왕국 초기에는 이러한 경향이 역전되어, 비교적 높은 나일강 범람 수위가 기록되었다. 이 시기 평균 범람 수위는 범람하지 않았을 때보다 약 19m 더 높았다.[83] 특히 반복적으로 높은 범람 수위가 관측된 아메넴헤트 3세의 통치기는 중왕국 시대 경제적 번영의 절정기와 일치한다.[84] 이는 당시 문헌인 아메넴헤트의 교훈에서도 확인되는데, 아메넴헤트 1세는 자신의 통치 아래 농업이 번성했음을 다음과 같이 이야기했다.

''내가 곡식을 가져왔으니, 곡식의 신이 나를 사랑했네.''

''나일강은 그 근원으로부터 나를 숭배했네.''

''내 시대에는 굶주리는 자도, 목마르는 자도 없었네.''

''그들은 나의 모든 행위에 만족하며, 나를 따뜻하게 기억했네.''

''그리고 나는 모든 것을 제자리에 굳건히 세웠네.''[81]

중왕국 시대에는 농업 생산성을 높이기 위한 대규모 사업도 진행되었다. 세누세르트 2세는 파이윰 오아시스 지역의 관개 사업에 집중하여, 여러 세대에 걸쳐 이 지역을 비옥한 농경지로 바꾸는 프로젝트를 시작했다.[38] 이 파이윰 간척 사업은 이후 아메넴헤트 3세 통치기에도 계속되었다.[59]

하지만 아메넴헤트 3세 통치 말기에는 나일강 범람 수위에 대한 당대 기록이 가뭄이었음을 보여주며, 이로 인한 흉작이 왕조 말기의 불안정을 초래했을 가능성이 있다.[59]

5. 문화

중왕국 시대는 이집트 문화사에서 중요한 시기로, 특히 제12왕조 시기에 예술과 문학이 크게 발전하였다. 이 시기 문화는 이전 시대의 전통을 계승하면서도 독자적인 특징을 확립하며 후대에 큰 영향을 미쳤다.

예술 분야에서는 고왕국 시대의 양식을 계승하면서도 세련미와 힘을 겸비한 중왕국 고유의 양식이 발전했다.[85] 왕실 주도로 제작된 조각상들은 높은 예술적 수준을 보여주었으며, 후기에는 비왕족 계층에서도 예술품 제작이 활발해졌다. 무덤 건축에서는 피라미드가 계속 건설되었으나 진흙 벽돌을 사용하는 등 변화가 나타났고,[86] 개인 무덤과 석관, 스텔레 등에서도 중왕국 시대의 특징적인 양식이 나타났다.[87][88]

문학 분야에서는 이집트 문학의 황금기로 평가받으며, 후대 이집트인들에게 "고전"으로 여겨지는 작품들이 다수 창작되었다. 중이집트어가 문학 언어로서 완성 단계에 이르렀고, 서기관 계층의 성장이 문학 발달의 배경이 되었다. 왕권 강화와 관련된 정치적 목적을 가진 『네페르티의 예언』, 『아멘엠하트 1세의 교훈』과 같은 작품,[126] 서기 교육을 위한 교훈 문학, 그리고 『시누헤 이야기』와 같은 서사 문학 등 다양한 장르가 발달했다.

종교적으로는 테베의 지방신이었던 아문이 국가의 주신으로 부상하여 태양신 라와 결합된 아문-라 신앙이 확립되었다. 또한 오시리스 신앙이 사회 전반으로 확산되어 내세 신앙에 큰 영향을 미쳤으며, 아비도스 순례가 중요한 종교 행사가 되었다.

5. 1. 예술

중왕국 시대 이집트의 재통일 이후, 제11왕조와 제12왕조의 왕들은 예술에 다시 집중할 수 있게 되었다. 제11왕조의 왕들은 기념비를 건설할 때 제5왕조와 초기 제6왕조의 멤피스 양식의 영향을 받았다. 이 시기에 통일 이전 테베의 부조 양식은 거의 사라졌다. 이러한 변화는 이념적인 목적을 가지고 있었는데, 제11왕조의 왕들은 제1중간기에 이어 중앙집권 국가를 수립하고 고왕국의 정치적 이상을 되살리고자 했기 때문이다.[85] 초기 제12왕조의 예술 작품은 왕실 공방의 영향으로 스타일이 통일되었다. 이 시점에서 엘리트 계층을 위한 예술 작품의 질은 다른 시대에 필적할 만한 수준에 도달했지만, 그 어느 때보다도 높은 수준에 이르렀다. 이집트는 후기 제12왕조 시대에 번영을 누렸고, 이는 왕실과 사적인 기념물에 사용된 재료의 질에 반영되었다.

제12왕조의 왕들은 제5왕조와 제6왕조의 피라미드 단지를 본떠 무덤을 만들었다. 고왕국 시대에는 돌 벽돌로 만들어졌지만, 중왕국 시대의 왕들은 진흙 벽돌로 만들고 투라 석회암으로 외장을 마무리했다.[86] 테베에서 발견된 것과 같은 개인 무덤은 보통 바위 속에 파낸 긴 통로로 이루어져 있으며, 끝에는 작은 방이 있었다. 이러한 무덤들은 장식이 거의 없거나 전혀 없었다.[87] 평평한 뚜껑과 아치형 뚜껑이 있는 돌 상자 석관은 고왕국 전통을 이어 중왕국 시대에도 제작되었다. 이러한 석관의 문양은 중왕국 이전과 이후에 제작된 어떤 석관보다도 다양하고 예술적 질이 높았다.[88] 또한, 장례용 스텔레는 이미지와 상징성 측면에서 발전했다. 스텔레에는 여전히 제물상 앞에 앉아 있는 사자의 모습이 나타났지만, 사자의 아내와 다른 가족 구성원이 포함되기 시작했다.

중왕국 후기에 이르러서는 비왕족 무덤에 안치되는 예술 작품에 변화가 있었다. 목제 무덤 모형의 수가 급격히 감소했고, 대신 작은 파이앙스 재질의 음식 모형으로 대체되었다. 마법 지팡이와 막대기, 보호 동물 모형, 다산 조각상이 죽은 자와 함께 매장되기 시작했다. 또한, 조각상과 장례용 스텔레의 수는 증가했지만, 질은 저하되었다. 후기 제12왕조에는 내부 장식이 있는 관이 드물어졌고, 외부 장식은 더욱 정교해졌다. 리시 관이 이 시기에 처음 등장했다. 나무나 카르토나주로 만들어진 관은 아마포로 싸인 시신의 모양을 하고 있으며, 구슬 목걸이와 장례용 가면을 착용하고 있었다.

중왕국 시대에는 스텔레의 예술 형식에도 변화가 있었다. 이 시기에 이전 시대의 직사각형 형태에서 둥근 꼭대기의 스텔레가 발전했다. 이러한 두 가지 유형의 많은 예가 이 시대에서 나왔다.[89] 아비도스 발굴에서 2,000개가 넘는 개인용 스텔레가 발견되었는데, 훌륭한 작품부터 조잡한 물건까지 다양했지만, 엘리트 계층에 속한 것은 매우 적었다.[90] 또한, 고전적인 왕실 기념 스텔레가 이 시대에 처음 발견되었다. 이것은 둥근 꼭대기의 스텔레 형태를 취했으며, 경계를 표시하는 데 사용되었다. 예를 들어, 세누세르트 3세는 이집트와 누비아의 경계를 표시하는 데 사용했다.[89] 이 시대의 번영으로 인해 하층 엘리트들은 자신을 위한 조각상과 스텔레를 제작할 수 있었지만, 이것들은 예술적 질이 낮았다. 비왕실 스텔레를 의뢰한 사람들은 영원한 존재라는 궁극적인 목표를 가지고 있었다. 이 목표는 왕실 스텔레와 유사한 석판에 특정 정보를 배치하여 전달되었다(소유자의 이미지, 제물 공식, 이름, 혈통 및 칭호의 비문).[91]

제12왕조 전반기에는 인체 비율이 제5왕조와 제6왕조 초의 전통적인 멤피스 양식으로 회귀했다. 남성상은 넓은 어깨, 낮은 허리, 그리고 두꺼운 근육질의 사지가 특징이었다. 여성상은 가는 체형, 높은 허리, 그리고 근육이 없었다. 이 시대에는 조각상과 부조 제작을 위한 스케치가 정사각형 격자에 배치되었는데, 이는 새로운 안내 시스템이었다. 이 시스템은 더 많은 선을 포함하고 있었기 때문에 더 많은 신체 부위를 표시할 수 있었다. 서 있는 인물상은 발에서 헤어라인까지 18개의 사각형으로 구성되었다. 앉아 있는 인물상은 발에서 헤어라인까지 14개의 사각형으로 만들어졌는데, 수평으로 된 허벅지와 무릎을 고려한 것이다. 위에 있는 아메네므헤트 3세 왕의 흑색 화강암 좌상은 이 시대의 남성 비율과 정사각형 격자 시스템의 완벽한 예이다.[92] 이와 같은 대부분의 왕실 조각상은 왕의 권력을 나타내는 역할을 했다.

이집트 조각 예술의 질은 중왕국 시대에 정점에 달했다.[93] 왕실 조각상은 우아함과 힘을 결합했는데, 이러한 조화는 이 시대 이후로 거의 볼 수 없었다.[94] 이 시대의 인기 있는 조각 형태는 스핑크스였다. 이 시대의 스핑크스는 쌍으로 나타났으며, 누워있는 자세였고, 인간의 얼굴과 사자의 갈기와 귀를 가지고 있었다. 세누세르트 3세의 디오라이트 스핑크스가 그 예이다.[93]

중왕국 시대에 일어난 조각의 혁신 중 하나는 블록 조각상이었는데, 이는 거의 2,000년 후 프톨레마이오스 왕조까지 인기를 유지했다.[95] 블록 조각상은 무릎을 가슴에 끌어당기고 팔을 무릎 위에 얹고 웅크리고 있는 남성으로 구성되어 있다. 종종 이러한 남성들은 인물의 몸을 단순한 블록 모양으로 만드는 "넓은 옷"을 입고 있다.[96] 의복 또는 "넓은 옷"의 표면은 비문을 위한 공간을 제공했다. 대부분의 세부 사항은 묘사되는 개인의 머리에 국한되어 있다. 어떤 경우에는 조각가가 사지의 모델링을 유지했다.[97] 블록 조각상에는 두 가지 기본 유형이 있다. 하나는 옷으로 발이 완전히 가려진 것이고, 다른 하나는 발이 드러난 것이다.[98]

오른쪽 조각상은 사회 최상층 여성을 나타내며 중왕국 예술의 특징을 보여준다. 무거운 3부분식 가발이 넓은 얼굴을 감싸고 귀 뒤로 넘어가 귀를 앞으로 밀어내는 인상을 준다. 고대 이집트 미의 이상에 따라 크고, 같은 이상은 작은 가슴을 요구했으며, 이 점에서도 조각상은 예외가 아니다. 눈썹의 자연스러운 곡선이 코뿌리 쪽으로 떨어지는 반면, 낮은 부조의 인공 눈썹은 눈의 안쪽 모서리 위에 절대적으로 곧게 있으며, 이 특징은 흉상을 제12왕조 초기에 위치시킨다. 기원전 1900년경 이러한 인공 눈썹은 자연스러운 곡선을 따라 코 쪽으로 떨어지기 시작했다.[99]

후기 제12왕조에는 인체의 비율이 변했다. 이러한 변화는 제13왕조부터 제17왕조까지 지속되었다. 남성상은 신체의 다른 부분에 비해 머리가 작고, 어깨와 허리가 좁고, 허리가 높고, 근육이 없는 사지가 특징이었다. 여성상은 더 좁은 어깨와 허리, 가는 사지, 더 높은 허리를 가지고 있어 남성과 여성의 치수를 구분했다.

5. 2. 조각

중왕국 시대, 특히 제12왕조 시기에는 여러 파라오의 조각상이 제작되었다.5. 3. 문학

고대 이집트 문학리처드 B. 파킨슨(Richard B. Parkinson)과 루드비히 D. 모렌츠(Ludwig D. Morenz)는 고대 이집트 문학, 특히 벨레트르(belles-lettres, '아름다운 글쓰기')가 12왕조 초기 이전에는 기록으로 남겨지지 않았다고 본다.[100] 고왕국 시대의 문서는 주로 신앙 유지, 사후 세계에서의 영혼 보존, 일상생활의 실용적인 기록 목적이었으나, 중왕국 시대에 이르러 오락과 지적 호기심을 위한 문학 작품이 등장하기 시작했다.[102] 파킨슨과 모렌츠는 중왕국 시대의 기록 문학이 고왕국 시대의 구전 문학을 바탕으로 했을 가능성을 제기한다.[101] 실제로 운반꾼들의 노래와 같은 일부 구전 시가는 고왕국 시대 무덤 비문에 기록되어 전해진다.[102]

중왕국 시대 문학 발전의 배경에는 중산층의 성장과 세누세르트 2세 치세 하 관료제 확대에 따른 서기관 수요 증가가 있었을 것으로 추정된다. 후대 이집트인들은 이 시기 문학을 "고전"으로 여겼으며, 『난파된 선원의 이야기』나 『시누헤 이야기』와 같은 이야기들은 당대에 큰 인기를 누려 후대까지 널리 필사되었다. 또한, 불행한 남자가 자신의 영혼과 대화하는 『사람과 그의 바의 논쟁』과 같은 철학적인 작품, 서기직을 다른 모든 직업보다 우월하게 묘사하는 『직업 풍자』, 고왕국 파라오 쿠푸에게 들려주었다고 전해지는 마법 이야기(『웨스트카 파피루스』) 등 다양한 장르의 작품이 창작되었다.

제12왕조부터 제18왕조에 이르는 파라오 시대에는 중요한 파피루스 문서들이 다수 보존되었다. 대표적인 예는 다음과 같다.

- 기원전 1950년경: 악밈 목판

- 기원전 1950년경: 헤카낙트 파피루스

- 기원전 1800년경: 베를린 파피루스 6619

- 기원전 1800년경: 모스크바 수학 파피루스

- 기원전 1650년경: 린드 수학 파피루스

- 기원전 1600년경: 에드윈 스미스 파피루스

- 기원전 1550년경: 에버스 파피루스

고대 이집트어는 시대에 따라 고이집트어, 중이집트어, 신이집트어, 데모틱, 콥트어로 변화했다. 중이집트어[124]는 제1중간기부터 신왕국 시대까지 사용되었으며, 고이집트어보다 세밀한 표현이 가능해져 문어로서 거의 완성된 형태를 갖추었다.[125] 이러한 중이집트어를 기반으로 제1중간기 후반부터 중왕국 시대에 걸쳐 이집트 문학의 고전들이 탄생했다.

고왕국 시대의 문학 작품은 주로 피라미드 텍스트나 무덤 자서전 같은 장례 관련 문서였으나, 제1중간기에는 사회 혼란상을 반영한 문학 작품이 중이집트어로 기록되기 시작했다.[125] 고왕국 시대에 성립된 것으로 추정되는 작품들도 대부분 중이집트어 판본으로 현존한다.[125]

제1중간기 동안 통일 정부 부재로 문자 교육의 통일성이 사라져 히에라틱 문자에 지역적 변형이 나타났다. 그러나 중왕국 시대 통일 정권 수립 후, 정부는 관료 조직 운영에 필요한 서기관 양성을 위해 학교를 설립했다. 중왕국 문학은 주로 이 학교에서 교육받은 서기관들에 의해 주도되었다.

중왕국 시대의 문학 작품들은 종종 정치적 선전의 목적을 띤 것으로 해석된다. 서기관 계층은 왕과 밀접하게 연결되어 있었기에, 그들을 독자로 상정한 작품들은 왕의 의도를 강하게 반영하는 경향이 있었다. 프랑스의 이집트학자 포즈네르(Posener)는 제12왕조 시대 문학이 왕의 이익과 밀접하게 연관되어 정치 선전을 목적으로 했다고 지적했다.[126] 다만, 스펜서(Spencer)는 이러한 문학 작품을 '선전'으로 규정하는 것에 대해, 작품의 정확한 제작 연도와 독자층이 불분명하며 '선전'이라는 용어 자체가 후대에 형성된 개념이라는 점을 들어 신중해야 한다고 지적하기도 한다.[113]

대표적인 정치 문학 작품으로는 『시누헤 이야기』, 『네페르티의 예언』, 『아멘엠하트 1세의 교훈』 등이 있다.

- 『'''네페르티의 예언'''』: 고왕국 시대 스네프루 왕의 궁정에서 현자 네페르티가 미래를 예언하는 형식을 빌려, 혼란기를 종식하고 제12왕조를 창건할 아메넴헤트 1세(아메니)를 구세주로 묘사하는 사후 예언이다. 작품은 3부로 구성되어, 예언의 배경 설명, 미래의 혼란상 묘사, 아메넴헤트 1세의 등장과 질서 회복 예언 순으로 전개된다.[127]

- 『'''아멘엠하트 1세의 교훈'''』: 암살당한 아메넴헤트 1세가 아들 세누세르트 1세에게 왕으로서 가져야 할 마음가짐을 가르치는 형식이다. 자전적 성격을 띠며, 신하들에 대한 극도의 불신을 강조한다. ("신하들 앞에서는 주의하라. 그들은 무와 같은 자들이며, 그들의 존경 따위는 신경 쓸 필요가 없다. 혼자서 그들에게 다가가서는 안 된다. 형제를 신뢰하지 마라. 친구를 알지 마라. 심복을 만들지 마라. 아무짝에도 쓸모없는 몸이다.") 이러한 불신의 근거로 자신이 등용한 자들에게 배신당한 경험과 암살 당시의 생생한 상황(경비병들의 습격과 저항)을 제시한다.[128]

중왕국 시대에는 교훈 문학도 활발히 창작되었다. 제1중간기를 거치며 성장한 지방 세력(주후 등)을 견제하고 중앙 집권화를 강화하기 위해 관료 조직 정비가 중요해졌다. 정부는 서기관 양성 학교를 설립하고, 제1중간기의 사회 변화 속에서 부를 축적한 계층의 자녀들을 교육 대상으로 삼았다. 이들은 장기간 교육을 받을 경제력이 있었고, 지방 유력자 자녀들보다 왕에게 충성하도록 만들기가 용이하다고 여겨졌다.[129]

- 『'''케미트의 서'''[130]』: 서기 지망생을 위한 입문서로, 서신 작성 양식, 관용어, 생활 태도 등 서기에게 필요한 기초 지식을 담고 있다.

- 『'''두아케티의 교훈'''』: 다양한 직업(장인, 농부, 세탁부 등)의 고충과 비참함을 열거하며, 서기라는 직업의 우월함을 강조한다. 이를 통해 서민 자녀들이 가업을 잇기보다 서기가 되도록 유도하는 목적을 지닌다.[131]

- 기타 교훈 문학: 『충신의 교훈』, 『어떤 남자의 교훈』 등은 일반 서민 자녀들을 대상으로 왕에 대한 충성심과 그로 인해 얻을 수 있는 물질적 이익을 설파하는 내용을 담고 있다.

5. 4. 종교

중왕국 시대에는 테베에서 숭배되던 신들의 중요성이 커졌다. 특히 상이집트 제4주의 주신이었던 아문 신은 지위가 크게 높아져, 태양신 라와 합쳐진 아문-라로서 이집트의 국가신이 되었다.오시리스 신앙은 고왕국 말기부터 제1중간기를 거치며 일반 서민들에게까지 널리 퍼졌다. "사람은 죽으면 누구나 오시리스가 되어 재생하고 부활한다"는 사상은 많은 사람의 마음을 사로잡았다. 오시리스 신의 중요한 성지인 아비도스로의 순례는 중왕국 시대에 가장 중요한 종교 행사 중 하나가 되었다. 아비도스의 오시리스 신전 주변에서는 중왕국 시대의 스텔라(석비)가 많이 발견되었는데, 이는 개인이 봉헌한 것으로 봉헌자와 그 가족의 이름을 적은 소박한 것이 많았다.

6. 중왕국 시대의 유적

중왕국 시대는 이집트 전역에서 다양한 건축 활동이 이루어진 시기이다. 특히 파라오들은 왕권 강화, 국경 방어, 경제 활동 지원 등을 목적으로 여러 건축물을 남겼다.

이집트 제11왕조의 멘투호테프 2세는 중왕국의 창시자로 여겨지며[6], 그의 통치 기간에 이루어진 건축 활동은 중왕국 시대 건축의 시작을 알린다. 대표적인 예로 테베 인근의 데이르 알바하리에 건설된 그의 장제전을 들 수 있다. 이 장제전에서 발견된 유물들은 당시의 예술과 건축 양식을 보여준다.

이집트 제12왕조의 파라오들 역시 활발한 건축 활동을 펼쳤다. 아메네므햇 1세는 델타 지역 방어를 강화하기 위해 동부 델타에 '통치자의 성벽'이라는 방어 시설을 건설했고[18], 새로운 수도인 아메네므햇 잇 타위를 건설했다.[19] 이 수도의 정확한 위치는 알려지지 않았으나, 현재의 엘리시트에 있는 그의 피라미드 묘역 근처로 추정된다.[20]

세누세르트 1세는 누비아 남쪽 제2 급류까지 군사 원정을 단행하여 하누비아 전체를 이집트 식민지로 편입했으며[28], 이 과정에서 부헨에 국경 요새를 건설했다.[28] 이는 누비아 지역에 대한 이집트의 통제를 강화하기 위한 조치였다.

세누세르트 2세는 파이윰 지역의 관개 사업에 집중했으며[38], 나일강과 파이윰을 잇는 주요 수로인 바흐르 유세프 근처의 엘라훈에 자신의 피라미드를 건설했다.[39]

세누세르트 3세는 강력한 전사 왕으로, 특히 누비아 지역에 대한 통제를 확고히 하고자 했다. 그는 제1 급류 주변의 고대 운하를 준설하여 상누비아로의 이동을 용이하게 했으며[41], 여러 차례의 군사 원정 끝에 누비아의 셈나 지역을 이집트의 남쪽 국경으로 확정하고 이곳을 중심으로 다수의 거대한 요새를 건설했다.[41] 이 요새들은 누비아인들의 이동을 통제하고 이집트의 국경을 방어하는 중요한 역할을 했다.[42][43]

아메네므햇 3세 통치 시기는 중왕국 경제 번영의 절정기로, 자원 개발과 관련된 건축 활동이 활발했다. 시나이 반도의 광산 지역에는 단순한 임시 캠프를 넘어 주택, 벽, 묘지까지 갖춘 반영구적인 시설들이 건설되어[56] 자원 채굴 활동을 지원했다. 또한 그는 아버지 세누세르트 3세가 건설한 누비아의 방어 시설을 더욱 강화했으며[58], 파이윰 지역의 간척 사업도 지속적으로 추진했다.[59]

이처럼 중왕국 시대의 파라오들은 장제전, 수도, 요새, 피라미드, 관개 시설, 광산 시설 등 다양한 종류의 건축물을 남겼으며, 이는 당시 이집트의 정치, 군사, 경제적 상황을 반영하는 중요한 유적으로 남아 있다.

참조

[1]

서적

Historiographie in der Antike

Walter de Gruyter

2008-08-27

[2]

서적

Religion and Magic in Ancient Egypt

Penguin Books

2002

[3]

문서

Grimal. (1988)

[4]

문서

Grimal. (1988)

[5]

문서

Shaw. (2000)

[6]

문서

Habachi. (1963)

[7]

문서

Grimal. (1988)

[8]

문서

Shaw. (2000)

[9]

문서

Shaw. (2000)

[10]

문서

Redford. (1992)

[11]

문서

Gardiner. (1964)

[12]

문서

Redford. (1992)

[13]

문서

Gardiner. (1964)

[14]

문서

Redford. (1992)

[15]

웹사이트

Guardian Figure

https://www.metmuseu[...]

Metropolitan Museum of Art

2022-02-09

[16]

서적

The Collins Encyclopedia of Military History

Dupuy & Dupuy

1993

[17]

문서

Arnold. (1991)

[18]

문서

Shaw. (2000)

[19]

문서

Arnold. (1991)

[20]

문서

Shaw. (2000)

[21]

문서

Grimal. (1988)

[22]

문서

Gardiner. (1964)

[23]

문서

Grimal. (1988)

[24]

문서

Gardiner. (1964)

[25]

문서

Shaw. (2000)

[26]

문서

Shaw. (2000)

[27]

문서

Shaw. (2000)

[28]

문서

Shaw. (2000)

[29]

서적

A History of Ancient Egypt

Wiley-Blackwell

1994

[30]

문서

Grimal. (1988)

[31]

문서

Murnane. (1977)

[32]

서적

A History of Ancient Egypt

https://books.google[...]

John Wiley & Sons

2010

[33]

서적

An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt

https://books.google[...]

John Wiley & Sons

2015

[34]

학술지

The Aamu of Shu in the Tomb of Khnumhotep II at Beni Hassan

2009

[35]

웹사이트

The Rulers of Foreign Lands - Archaeology Magazine

https://www.archaeol[...]

2018

[36]

서적

[37]

서적

[38]

서적

[39]

서적

[40]

서적

[41]

서적

[42]

서적

[43]

서적

[44]

서적

[45]

서적

Egypt, Canaan and Israel: History, Imperialism, Ideology and Literature (Culture and History of the Ancient Near East)

BRILL

[46]

웹사이트

The Middle Kingdom (1938–c. 1630 BCE) and the Second Intermediate period (c. 1630–1540 BCE)

https://www.britanni[...]

[47]

학술지

Overlooked Evidence for Sesostris III's Foreign Policy

[48]

서적

The Oxford Handbook of the Archaeology of the Levant: c. 8000-332 BCE

Oxford University Press

[49]

학술지

Tomb 197 at Abydos, Further Evidence for Long Distance Trade in the Middle Kingdom

2014

[50]

서적

Petrie Museum of Egyptian Archaeology: Characters and Collections

https://books.google[...]

UCL Press

2015

[51]

서적

[52]

서적

[53]

서적

[54]

서적

[55]

서적

[56]

서적

[57]

서적

[58]

서적

[59]

서적

[60]

서적

[61]

서적

[62]

서적

[63]

서적

The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period, c.1800–1550 BC

Museum Tusculanum Press

[64]

서적

The Encyclopedia of the Pharaohs: Volume I – Predynastic to the Twentieth Dynasty 3300–1069 BC

Stacey International

[65]

서적

[66]

서적

[67]

서적

[68]

서적

[69]

서적

[70]

서적

[71]

서적

Grajetzki (2006)

[72]

서적

Grajetzki (2006)

[73]

서적

Grajetzki (2006)

[74]

서적

Shaw (2000)

[75]

서적

Grajetzki (2006)

[76]

서적

Richards (2005)

[77]

서적

Trigger, Kemp, O'Connor, and Lloyd (1983)

[78]

서적

Trigger, Kemp, O'Connor, and Lloyd (1983)

[79]

서적

Grimal (1988)

[80]

서적

Trigger, Kemp, O'Connor, and Lloyd (1983)

[81]

서적

Foster (2001)

[82]

서적

Bell (1975)

[83]

서적

Bell (1975)

[84]

서적

Bell (1975)

[85]

서적

The Art of Ancient Egypt

Harvard University Press

[86]

웹사이트

Pyramid Grove Art

http://www.oxfordart[...]

2018-12-03

[87]

웹사이트

Thebes (i) Grove Art

http://www.oxfordart[...]

2018-12-03

[88]

웹사이트

Sarcophagus Grove Art

http://www.oxfordart[...]

2018-12-03

[89]

웹사이트

Stele Grove Art

http://www.oxfordart[...]

2018-12-03

[90]

웹사이트

Abydos Grove Art

http://www.oxfordart[...]

2018-12-03

[91]

서적

Ancient Egypt transformed: the Middle Kingdom

The Metropolitan Museum of Art

[92]

웹사이트

Statue of Amenemhat III

https://www.hermitag[...]

2018-12-06

[93]

웹사이트

Sphinx Grove Art

http://www.oxfordart[...]

2018-12-03

[94]

웹사이트

Taharqa Grove Art

http://www.oxfordart[...]

2018-12-03

[95]

서적

Teeter (1994)

[96]

서적

Bothmer

[97]

서적

Shaw, "Block Statue"

[98]

서적

Late Period

[99]

서적

Brief Guide to the Department of Egyptian and Classical Art

Brooklyn Museum

1974

[100]

서적

Parkinson (2002), Morenz (2003), Simpson (1972), Erman (2005)

[101]

서적

Parkinson (2002), Morenz (2003)

[102]

서적

Morenz (2003)

[103]

서적

フィネガン 1983

[104]

서적

クレイトン 1999

[105]

서적

スペンサー 2009

[106]

書籍

屋形ら 1998

[107]

書籍

フィネガン 1983

[108]

書籍

屋形ら 1998

[109]

書籍

スペンサー 2009

[110]

書籍

フィネガン 1983

[111]

書籍

クレイトン 1998

[112]

書籍

ドドソン, ヒルトン 2012

[113]

書籍

スペンサー 2009

[114]

書籍

フィネガン 1983

[115]

書籍

屋形ら 1983

[116]

書籍

フィネガン 1983

[117]

書籍

屋形ら 1983

[118]

書籍

ドドソン, ヒルトン 2012

[119]

書籍

屋形ら 1998

[120]

문서

エジプト学の文脈では「アジア人」と言う用語は、レヴァントやアナトリア南岸の住民に言及する際に用いられる

[121]

書籍

屋形ら 1998

[122]

書籍

ウィルキンソン 2015

[123]

書籍

屋形ら 1998

[124]

웹사이트

中エジプト語については詳細な解説がある

https://web.archive.[...]

[125]

書籍

屋形ら 1998

[126]

書籍

屋形ら 1998

[127]

書籍

屋形訳 1978 ネフェルティの予言

[128]

書籍

屋形訳 1978 アメンエムハト1世の教訓

[129]

書籍

屋形ら 1998

[130]

書籍

屋形訳 1978

[131]

書籍

屋形訳 1978

[132]

書籍

大英博物館 古代エジプト百科事典 「文学」

[133]

書籍

屋形訳 1978 シヌヘの物語

[134]

書籍

屋形訳 1978 雄弁な農夫のの物語

[135]

書籍

屋形訳 1978 難破した水夫の物語

[136]

書籍

大英博物館 古代エジプト百科事典 「アムン、アムン=ラー」

[137]

書籍

近藤 1997

[138]

문서

アビュドス巡礼についてはエジプト第1中間期の記事も参照

[139]

書籍

ウィルキンソン 2015

[140]

書籍

クレイトン 1999

[141]

서적

ウィルキンソン 2015

[142]

서적

屋形ら 1998

[143]

서적

クレイトン 1999

[144]

서적

クレイトン 1999

[145]

서적

ウィルキンソン 2015

[146]

서적

ウィルキンソン 2015

[147]

문서

在位中に行われる王の再生の儀式

[148]

서적

クレイトン 1999

[149]

서적

三笠宮 1991

[150]

서적

クレイトン 1999

[151]

문서

혼란기로 통일왕조 없음

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com